Кировград — небольшой город с населением около 20 тысяч человек в семидесяти километрах северней Екатеринбурга, стоящий на речке Калата (таково его историческое название). Известен он прежде всего своей металлургией. Здесь действуют филиал акционерного общества «Урал-электромедь» Уральской горно-металлургической компании «Производство полиметаллов», уникальный завод твердых сплавов. Однако город этот, как минимум географически, о чем знают далеко не все – еще и центр уральской, российской и мировой археологии. Здесь нет ни малейшего преувеличения. Именно в этих местах под слоями торфа найдена самая древняя из известных на Земле антропоморфная деревянная скульптура — знаменитый Большой Шигирский идол, выставленный в Свердловском областном краеведческом музее, сотни других предметов глубокой древности, раздвигающих представления человечества о своих корнях. Но такие предметы, нередко обнаруженные учеными с помощью местных жителей, увозятся в столицы, становятся экспонатами больших коллекций и вернисажей, а жителям почти ничего не остается.

Кировград — небольшой город с населением около 20 тысяч человек в семидесяти километрах северней Екатеринбурга, стоящий на речке Калата (таково его историческое название). Известен он прежде всего своей металлургией. Здесь действуют филиал акционерного общества «Урал-электромедь» Уральской горно-металлургической компании «Производство полиметаллов», уникальный завод твердых сплавов. Однако город этот, как минимум географически, о чем знают далеко не все – еще и центр уральской, российской и мировой археологии. Здесь нет ни малейшего преувеличения. Именно в этих местах под слоями торфа найдена самая древняя из известных на Земле антропоморфная деревянная скульптура — знаменитый Большой Шигирский идол, выставленный в Свердловском областном краеведческом музее, сотни других предметов глубокой древности, раздвигающих представления человечества о своих корнях. Но такие предметы, нередко обнаруженные учеными с помощью местных жителей, увозятся в столицы, становятся экспонатами больших коллекций и вернисажей, а жителям почти ничего не остается.

Компенсировать эту несправедливость (точнее, начать исправлять) была призвана научно-практическая конференция «Шигирская коллекция в контексте уральской и мировой археологии», не так давно прошедшая в Кировграде — мероприятие, для города беспрецедентное. В зале дворца культуры «Металлург» собралось больше трехсот человек, включая академическую профессуру, представителей областной и региональной власти, музейщиков, промышленников, здешних студентов и школьников. Конференцию приветствовали глава Кировградского городского округа Александр Оськин, зам. губернатора Свердловской области Василий Козлов. Вице-президент РАН, председатель ее Уральского отделения академик Валерий Чарушин, для которого Кировград практически малая родина (здесь он прожил семь лет, окончил школу и считает свое «провинциальное» образование отличной основой для дальнейшей карьеры выдающегося химика-органика), говорил о необходимости развивать гуманитарно-академические связи с этой территорией. В научно-технической сфере здесь все в порядке: с горно-металлургической компанией сотрудничает ряд институтов УрО РАН, у них есть совместные разработки с заводом твердых сплавов, а вот историческое направление требует наполнения. О том же чуть позже говорил и автор идеи конференции, экс-глава правительства Свердловской области Алексей Воробьев, начинавший в Кировграде карьеру и много сил отдавший популяризации шигирских находок. По убеждению Алексея Петровича, этот город, при должном отношении к нему, достоин не меньшего внимания, чем близлежащий Невьянск с его знаменитой демидовской падающей башней, который ежегодно посещают 120 тысяч туристов — в том числе как значимая часть уральской горнозаводской цивилизации. Директор института Истории и археологии УрО РАН доктор наук Игорь Побережников отметил важность такого форума в 2022-м, объявленном Годом культурного наследия народов России, и общенациональную ценность Шигирской коллекции.

Сателлитной темой конференции стала летопись отечественной цветной металлургии, что логично и естественно: ровно век назад на Калатинском медьзаводе состоялась первая после Октябрьской революции плавка. Этой дате была посвящена выставка документов того времени «100 лет первой советской меди». Директор кировградского филиала АО «Электромедь» Алексей Беннер сделал доклад об истории разработки золотомедных месторождений возле Калаты, охватив период с начала XVIII века и отметив, что ведущая роль в освоении этих богатств принадлежит не столько знаменитым Демидовым, сколько гораздо менее известным промышленникам Яковлевым.

Сателлитной темой конференции стала летопись отечественной цветной металлургии, что логично и естественно: ровно век назад на Калатинском медьзаводе состоялась первая после Октябрьской революции плавка. Этой дате была посвящена выставка документов того времени «100 лет первой советской меди». Директор кировградского филиала АО «Электромедь» Алексей Беннер сделал доклад об истории разработки золотомедных месторождений возле Калаты, охватив период с начала XVIII века и отметив, что ведущая роль в освоении этих богатств принадлежит не столько знаменитым Демидовым, сколько гораздо менее известным промышленникам Яковлевым.Торфяники, окружающие Кировград, для археологов – одновременно сокровищница и поле тяжелого кропотливого труда. С одной стороны, в них при отсутствии доступа кислорода и большой влажности в течение тысячелетий отлично сохраняются изделия из органических материалов: дерева, кости, кожи, бересты, которые в обычных условиях разрушаются меньше чем за столетие. С другой стороны, поиск сокровищ древности связан с огромными трудностями: уральские торфяники сильно обводнены, находки залегают на большой глубине от двух до пяти метров; из раскопов необходимо постоянно удалять воду, быстро извлекать и консервировать находки. В таких условиях обнаружены и сохранены сотни артефактов, предметов быта и культа людей, населявших эти территории со времен, когда в постледниковых озерах начались процессы отложения торфа — от мезолита до железного века. Каждый год приносит новые находки, но по-настоящему обобщающих материалов по торфяниковым памятникам до сих пор нет, осмысление их еще предстоит, как и освоение современных геофизических способов их поиска. Об этом говорили зам. директора по науке Института истории и археологии УрО РАН доктор Наталия Чаиркина и старший научный сотрудник ИИиА Сергей Чаиркин.

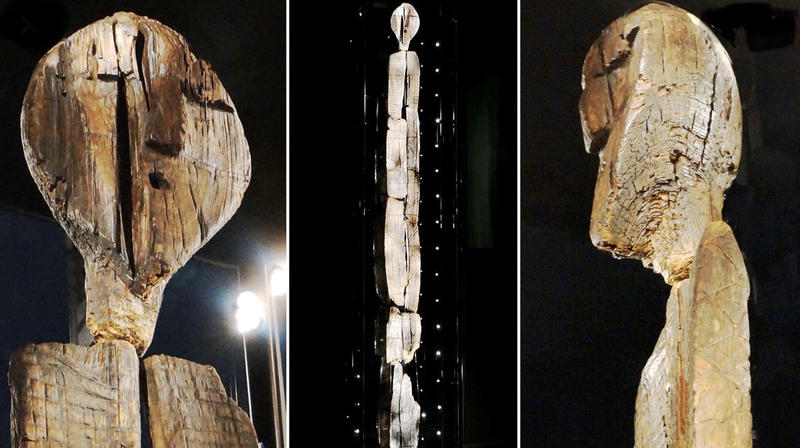

Как обнаружили и исследовали большого Шигирского идола, в деталях рассказала старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко, и это особая увлекательная история. Откопали его, вернее, груду обломков, 24 января 1890 года рабочие золотого прииска и по распоряжению хозяина графа Стенбок-Фермера передали в музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). И начали реконструировать — вначале любительски, потом все более и более научно. В итоге получилась огромная деревянная статуя высотой 5.3 метра с выразительной головой, испещренная сложным орнаментом. Полностью до наших дней она не дожила — нижняя половина туловища длиной 193 сантиметра была утрачена, теперь о ней можно судить только по сохранившемуся рисунку археолога В. Толмачева. Но и в неполном виде сегодня это крупнейшее на планете изваяние древних мастеров. Долго не утихали споры о его возрасте с разбросом мнений от неолита (VI–V тысячелетие до н. э.) до раннего железного века (I тыс. л. до н. э.). К истине приблизил проведенный в 1997 году московскими и питерскими специалистами радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Результат превзошел самые смелые гипотезы: мезолит, средний каменный век, или 9 800–9 500 лет. Такая датировка вызвала новые дискуссии, многие ей не поверили. Тогда была разработана новая программа с участием европейских коллег по исследованию фигуры новейшими методиками. И, усреднив «омолаживающие» и «удревляющие» цифры, получили наиболее вероятный возраст: 11 600–11 000 лет. То есть в любом случае это самая большая и самая древняя деревянная скульптура, которая старше Ноева ковчега, египетских пирамид и тотемных столбов американских индейцев! Нанесенные на нее удивительные рисунки убедительно доказывают: духовный мир, мифология далеких предков нынешних жителей Урала как минимум не менее сложны и разнообразны, чем у других народов.

Как обнаружили и исследовали большого Шигирского идола, в деталях рассказала старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко, и это особая увлекательная история. Откопали его, вернее, груду обломков, 24 января 1890 года рабочие золотого прииска и по распоряжению хозяина графа Стенбок-Фермера передали в музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). И начали реконструировать — вначале любительски, потом все более и более научно. В итоге получилась огромная деревянная статуя высотой 5.3 метра с выразительной головой, испещренная сложным орнаментом. Полностью до наших дней она не дожила — нижняя половина туловища длиной 193 сантиметра была утрачена, теперь о ней можно судить только по сохранившемуся рисунку археолога В. Толмачева. Но и в неполном виде сегодня это крупнейшее на планете изваяние древних мастеров. Долго не утихали споры о его возрасте с разбросом мнений от неолита (VI–V тысячелетие до н. э.) до раннего железного века (I тыс. л. до н. э.). К истине приблизил проведенный в 1997 году московскими и питерскими специалистами радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Результат превзошел самые смелые гипотезы: мезолит, средний каменный век, или 9 800–9 500 лет. Такая датировка вызвала новые дискуссии, многие ей не поверили. Тогда была разработана новая программа с участием европейских коллег по исследованию фигуры новейшими методиками. И, усреднив «омолаживающие» и «удревляющие» цифры, получили наиболее вероятный возраст: 11 600–11 000 лет. То есть в любом случае это самая большая и самая древняя деревянная скульптура, которая старше Ноева ковчега, египетских пирамид и тотемных столбов американских индейцев! Нанесенные на нее удивительные рисунки убедительно доказывают: духовный мир, мифология далеких предков нынешних жителей Урала как минимум не менее сложны и разнообразны, чем у других народов.Коллективный доклад о палеогеографических, точнее, палеоэкологических реконструкциях региона шигирских находок представила старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН кандидат наук Ната Панова. По сохранившимся в торфяниках остаткам древней растительности с использованием самых современных методов ученые воспроизводят природные условия, в которых жили наши предки, выясняют, как и когда менялся климат, озера превращались в торфяники, преображались лесные биомы. Эти междисциплинарные исследования не только помогают археологам точнее датировать свои находки, понять обстоятельства их создания, но и вносят большой вклад в копилку общефундаментальных знаний об истории Земли.

О последнем планетарном открытии в кировградских окрестностях рассказала профессор Уральского федерального университета доктор исторических наук Ольга Корочкова. В начале 2000-х в этих местах на берегах Шайтанского озера с помощью жителей Кировграда найдены сотни металлических предметов — оружие, украшения, предметы культа. Оказалось, что это святилище самых первых металлургов Урала второго тысячелетия до нашей эры. За века до Демидовых и Яковлевых они научились переделу сульфидных руд в черновую медь, имели самые передовые технологии своего времени, могли делать орудия из бронзы. Секрет этих технологий разгадать еще предстоит, но уже ясно: речь идет о настоящей металлургической революции в древней Евразии. Причем осуществили ее не оседлые земледельцы и скотоводы, а жившие здесь кочевые племена охотников и собирателей, не только удовлетворявшие свои потребности в металлических изделиях, но и менявшие их на скот у живших южнее скотоводов. После исчезновения кочевников история уральской металлургии прекратилась вплоть до петровских времен. Святилище стало сенсацией в профессиональной среде и в 2013 году вошло в десятку крупнейших археологических памятников мира.

О последнем планетарном открытии в кировградских окрестностях рассказала профессор Уральского федерального университета доктор исторических наук Ольга Корочкова. В начале 2000-х в этих местах на берегах Шайтанского озера с помощью жителей Кировграда найдены сотни металлических предметов — оружие, украшения, предметы культа. Оказалось, что это святилище самых первых металлургов Урала второго тысячелетия до нашей эры. За века до Демидовых и Яковлевых они научились переделу сульфидных руд в черновую медь, имели самые передовые технологии своего времени, могли делать орудия из бронзы. Секрет этих технологий разгадать еще предстоит, но уже ясно: речь идет о настоящей металлургической революции в древней Евразии. Причем осуществили ее не оседлые земледельцы и скотоводы, а жившие здесь кочевые племена охотников и собирателей, не только удовлетворявшие свои потребности в металлических изделиях, но и менявшие их на скот у живших южнее скотоводов. После исчезновения кочевников история уральской металлургии прекратилась вплоть до петровских времен. Святилище стало сенсацией в профессиональной среде и в 2013 году вошло в десятку крупнейших археологических памятников мира.Сегодня большой Шигирский идол — визитная карточка Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера и в определенной степени — всего Среднего Урала. С 2002 года благодаря сотрудничеству музея, Института истории и археологии УрО РАН, областного министерства культуры и научно-производственного объединения «Автоматика» он выставлен в отдельном зале, в специальной витрине с подсветкой, напоминающей звездное небо эпохи мезолита. Его образ пишут художники, ежегодно отмечается его день, не так давно прошло спецгашение открытки с его изображением. В конце 2021 года создан оргкомитет по популяризации Шигирской культуры. Об этом на форуме говорила и.о. директора музея кандидат исторических наук Светлана Корепанова. Однако до сих пор родина этой культуры, сегодняшний Кировград, из планов ее популяризации как-то выпадал. В решении конференции подчеркнута необходимость продолжения исследований на Шигирском торфянике. Качество их должно резко поднять создание в ИИиА первой в России междисциплинарной молодежной лаборатории по комплексному изучению торфяниковых памятников, идея которой озвучена и поддержана в нынешнем феврале, во время визита в Екатеринбург президента РАН академика А. Серге-ева. А в самом Кировграде, на набережной городского пруда планируется создать свой «шигирский» музей под открытым небом с копией знаменитого изваяния, а также проложить экскурсионные маршруты по местам археологических открытий. Замысел одобрен учеными и властями. Ведь красивое полноценное прошлое должно быть не только у столиц, но и у мест, где оно рождалось. В этом в том числе — залог их благополучного будущего.

Андрей ПОНИЗОВКИН